“这辈子就想把蘑菇种明白”

——记2025年黑龙江省五一劳动奖章获得者、恒瑞食用菌专业合作社基料生产组组长李秀丽

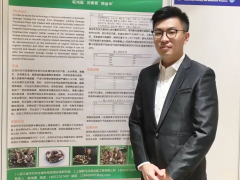

“快过来,榆黄蘑长出来了——”在大庆市大同区恒瑞食用菌专业合作社试种的林荫下,基料生产组组长李秀丽指尖轻轻拂过一簇簇嫩黄的榆黄蘑,大声向组员喊道。

这些天,李秀丽一直带领大家制作大球盖菇、榆黄蘑的蘑菇培养料。她想在原来种植双孢菇的基础上,发展林下种植,增加菌菇的品类。已经长出来的榆黄蘑让希望破土,李秀丽脸上堆满了笑容。

1971年出生的李秀丽,是一个地地道道的农家孩子。高中毕业后,她回乡创业。

2013年,全省推动秸秆综合利用的政策春风吹到村里,有着黑木耳种植经验的她敏锐地嗅到了商机。“秸秆烧了污染空气,丢了可惜,用来种蘑菇不正好?”带着这份朴素的想法,她加入到了恒瑞食用菌专业合作社,成了双孢菇基料生产组的带头人。

那时双孢菇种植在我省还是新鲜事,从南方请来的技术员带来的“麦秸+牛粪”配方,到了北方就水土不服。“第一茬菇收下来,连成本的零头都不够。”李秀丽说,那一刻她哭了,她不甘心就这样结束自己的双孢菇种植生涯。

这次失败的经历也让李秀丽意识到,双孢菇基料的质量是双孢菇种植的命脉,一定要研究出一套适合北方生产的双孢菇基料配方。因此,她向省、市科研院所的专家请教学习,不断优化配方,反复实验,终于突破了南方用“麦秸+牛粪”做主原料的传统配方,研制出了“玉米秸秆+鸡粪”种植双孢菇的优质土壤。这一技术使废弃秸秆物有所用,为农业生态环境保护作出了贡献,也为合作社的发展奠定了基础。

解决了基料问题,李秀丽又把目光投向了技术升级。传统室外堆置生产受天气影响太大,在她的建议下,合作社引进了荷兰发酵隧道技术,促进了双孢菇种植规模化。

然而,随着产业的发展,传统种植模式的弊端日益凸显,她又带领团队改造旧设备,引进新设备、新技术。2019年,我省“首家仿生态空调菇房”投入使用,让双孢菇种植实现了数字化、现代化、工厂化,告别了靠天吃饭的时代,实现了传统农业向现代农业的转型升级,让空调房里长出了“科技菇”。

“这些年一路走过来,我发现科技支撑才是产业发展的动力源泉。”为此,李秀丽领导的双孢菇基料生产技术团队先后与省农科院、东北农大等院所签订了合作协议。恒瑞食用菌专业合作社种植基地成为各院所的实训基地,开创出科技成果转化、产教融合创新、校企合作育人新模式,为学校、企业双向助力。

此外,她还成立了“大庆市大同区恒瑞食用菌种植技术协会”,为周边农户提供适合的就业岗位,使乡亲们在家门口就能增收致富,促进了乡村振兴发展。

在李秀丽看来,好技术需要传承。新组员来了,对基料生产技术不熟悉,她手把手教到熟练为止。在她的带动下,团队的整体素质和业务水平不断提升。

好料出好菇,恒瑞食用菌专业合作社的双孢菇终年生产,不间断满足市场供应,深受消费者的青睐和好评。合作社被评为大庆市“农业产业化龙头企业”,李秀丽获得“黑龙江省三八红旗手”等荣誉称号。

“我没有什么更大的理想抱负,这辈子就想把蘑菇种明白。”面对未来,李秀丽满怀信心,她说,会继续扎根食用菌产业,做一名踏踏实实的劳动者,为乡村振兴、农业高质量发展贡献力量。