刘飞 张明晢 曹槟 凌云燕 赵瑞琳*

(中国科学院微生物研究所真菌学国家重点实验室,北京 100101)

摘 要 食用菌品种的精准鉴定在食用菌生产和种质创新中占有重要地位。食用菌不同品种间存在亲缘关系密切、同质化严重的问题,而现有的食用菌品种鉴定方法工作量大、精确性和重复性不足,怎样实现食用菌品种的精准鉴定是产业中的痛点问题。多核苷酸多态性(MNP)分子标记是一种能够同时检测DNA序列中多个核苷酸变异的方法,可提供高分辨率的遗传信息,从而更准确地区分食用菌不同品种之间的差异,并具有较高的重复性和精确性。文中分析了该技术在食用菌品种鉴定中的优势,回顾了2022—2023年MNP分子标记首次在香菇和金针菇等品种的精准鉴定中的应用。此外通过分析MNP标记的变异模式,除了品种的精准鉴定外,还可以实现品种溯源,具有巨大的应用潜力。通过进一步研究,尤其是和表型组的紧密结合,MNP分子标记还将为食用菌种质资源的保护、育种改良和产品质量控制提供更多的支持和解决方案。

关键词 MNP分子标记;食用菌;谱系;精准鉴定

食用菌产业在推动循环农业和提高农民收入方面取得了显著的成绩,已成为我国特色农业发展中的朝阳产业。我国作为全球最大的食用菌生产国,2020年的年产量达4 000万t,占据全球总产量的3/4。随着食用菌产业的不断推进,食用菌品种的人工选育工作也迅速展开,近年来品种选育和引种栽培等方面的快速发展,导致出现了食用菌同一品种名称不同或不同品种名称相同的现象。以我国食用菌总产量第一的香菇Lentinula edodes (Berk.) Pegler为例,根据2021年的数据,香菇产量达到1 296万t,占全国食用菌总产量的31%。在对全国11个食用菌主产省市进行调查时,边银丙指出一些香菇品种在栽培过程中会更改品种名称后继续生产和流通,或者通过纯种分离、选择性培养、引种等手段冠以新的品种名称。这种混淆品种名称的现象在其他食用菌物种中同样存在。根据调查结果估计,全国主要香菇产区可能存在120~150个不同名称的栽培品种(菌株)。另外,宋晓霞等统计了我国各单位选育的香菇菌株,发现不同名称的香菇品种(菌株)已增长至500个。这种品种(菌株)名称的混乱不仅给食用菌生产带来了困扰,也对种质创新造成了严重的阻碍。

准确的品种名称能够让使用者通过品种名查阅到相关品种的特性、栽培要点等,快速了解所栽培品种的优良性状和适应性等必要的信息,提高栽培管理水平。对于食用菌育种工作者而言,准确的品种鉴定在种业创新中具有重要意义,是食用菌种质创新的前提。此外品种鉴定是确保农作物品种权益得以保护的重要环节。通过对品种的鉴定和确认,可以确保新培育的品种符合相关法规和标准,避免侵权行为和不当竞争,保障品种创新者的合法权益。当前食用菌品种鉴定中存在的一系列问题,需要通过加强标准化管理和建设品种认证体系来逐步解决。随着食用菌相关遗传研究和操作技术的不断发展,利用分子标记等先进技术在食用菌品种鉴定中的应用得以广泛拓展。这种技术的应用不仅提高了鉴定的准确性和可靠性,还为食用菌产业的新品种选育、资源保护等方面提供了强有力的技术支持。

1. 食用菌品种鉴定主要方法与技术挑战

目前已实现人工种植的食用菌种类约有100种,其中可以大规模商业化种植的约60种,香菇、黑木耳Auricularia heimuer、平菇 Pleurotus ostreatus、金针菇Flammulina filiformis、双孢蘑菇Agaricus bisporus、刺芹侧耳Pleurotus eryngii与毛木耳Auricularia cornea 7个为大宗物种,产量占到了我国食用菌总产量的83.97%。食用菌普遍采用组织分离复壮菌株或系统选育法育种,育种采用的亲本范围过窄,使得食用菌品种同质化非常严重,不同品种(菌株)之间亲缘关系密切,增加了食用菌品种精确鉴定的难度。我国金针菇工厂化生产品种仍主要依赖境外引进,具有自主知识产权的国产品种市场占有率较低。

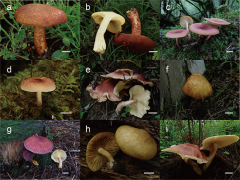

在食用菌品种鉴定领域,传统方法主要包括形态学鉴定、细胞学鉴定和生物化学鉴定。形态学鉴定是最常用的方法之一,该方法依赖于观察食用菌的外部形态特征,如菌盖、菌柄、菌褶、孢子印、气味和颜色等。细胞学鉴定包括对食用菌的细胞结构和细胞核进行研究,通常需要专业的实验室设备和技术。生物化学鉴定方法涉及对食用菌的生化特性进行研究,如酶活性和化学成分等。然而,这些传统方法在实践中容易受到环境因素和检测者主观因素的影响。

基于DNA多态性的分子标记方法具有更高的多样性,可以揭示变异和等位基因,受环境因素和发育阶段的影响较小,已成为品种鉴定的重要手段。目前,包括香菇在内的不同食用菌品种鉴定广泛采用的分子标记方法有限制性片段长度多态性(Restriction fragment length polymorphism,RFLP)、随机扩增多态性DNA(Random amplified polymorphic DNA,RAPD)、扩增片段长度多态性(Amplified fragment length polymorphism,AFLP)、简单序列重复间区(Inter simple sequence repeat,ISSR)、特定序列扩增(Sequence characterized amplified regions,SCAR)等。以上分子标记的结果通常以琼脂糖凝胶电泳来呈现,根据是否存在由限制性内切酶消化或寡核苷酸引物扩增产生的特定DNA片段进行分析和鉴定。然而,这些方法可用的标记物和特异性的信息较少。

简单重复序列(Simple sequence repeats,SSR)标记法和单核苷酸多态性(Single nucleotide polymorphism,SNP)在植物品种鉴定中被广泛使用,也被应用于食用菌领域,包括香菇、金针菇和双孢蘑菇。简单重复序列实质上是保守的非编码区,在进化过程中保持一定的重复序列,不同的重复次数和重复程度导致了SSR长度的高度变异,从而产生SSR标记或SSLP标记。SSR标记法通过聚合酶链反应(PCR)和凝胶电泳进行检测,在香菇品种鉴定上得到了广泛应用,并被用于构建连锁图谱以及分析香菇群体结构和遗传多样性。然而该方法存在一些缺陷:如在样本SSR的PCR扩增中,重复的SSR可能导致DNA聚合酶滑移,从而使得准确的SSR基因分型变得困难。此外,SSR标记法需要依赖片段长度进行检测,如果片段长度差异过小,或片段长度相同但内部碱基组成不同,电泳也难以准确判断。同时,SSR的电泳检测效率较低,一次只能处理少量的SSR,这是因为其标记的检测通常需要进行聚丙烯酰胺凝胶电泳,而电泳过程中的分离和检测需要耗费较多时间和资源。

SNP是目前广泛应用的分子标记方法,指的是基因组DNA序列中单个碱基的变异所导致的DNA序列多态性,其最低等位基因的频率为1%或更高。SNP标记法需要借助全基因组测序(WGS)等技术来检测大量的SNP位点。该种方法涉及对样品DNA进行全基因组重测序,以筛选出不同的SNP标记位点。然而此过程需要复杂的实验操作和较长的时间,并且对数据分析要求较高。目前,仅少数功能性基因片段的SNP标记被用于香菇等食用菌的品种鉴定。相比之下,使用微阵列技术检测SNP存在一些不足之处,包括数据缺失、低灵敏度和高假阳性率等问题。此外,微阵列制造成本较高,主要由于材料成本高、制造过程复杂、高质量控制要求和技术研发投入大等多因素所致。这些因素使得微阵列分析成为一种高成本的研究方法。

InDel是另一种重要的分子标记方法,指的是核酸水平上1个碱基序列以上的插入或缺失所导致的DNA序列多态性。InDel标记的分布及密度高于SSR标记,但低于SNP标记。近年来,研究人员开始采用InDel分子标记方法对香菇进行品种鉴定。然而,InDel标记在基因组研究中的准确鉴定受多个因素的影响,包括结构基因组特征、重复序列、短散在元件(Short interspersed elements)以及所使用的InDel检测方法的质量等。因此,开发和使用InDel标记方法的难度较大。

综上,食用菌品种鉴定方法包括传统的形态学、细胞学、生物化学,以及基于分子标记的方法。传统方法易受环境因素和检测者主观因素的影响,工作量大且准确性和重复性有限。分子标记方法中,SSR标记法已被广泛应用并具有较高的变异性,但在PCR扩增中容易出现滑移导致基因分型困难,且电泳检测效率较低。SNP标记法也是目前广泛应用的方法,但全基因组测序成本较高且微阵列技术存在缺陷。InDel标记法具有一定的优势,但准确鉴定受多个因素影响,应用难度较大。总体而言,食用菌品种鉴定依旧面临工作量大、精确性和重复性不足的问题。

2. MNP分子标记在食用菌品种精准鉴定中的优势和应用

多核苷酸多态性(Multiple nucleotide polymorphism,MNP)标记法建立在单核苷酸多态性标记的基础上。该方法已成功应用于水稻、大豆、油菜、茄子、玉米、番茄等作物的品种鉴定,并于2020年成为植物品种鉴定的国家标准之一(《植物品种鉴定 MNP标记法》,GB/T38551-2020)。MNP标记法的基本原理是利用基因组中存在的多个SNP位点,通过组合不同SNP位点的等位基因型来区分不同个体之间的DNA序列差异。

MNP标记法在品种精准鉴定中具有以下优势。首先,相较于其他分子标记法,MNP标记法具有更高的准确性,这是由于MNP位点的筛选基于同物种不同品种的基因组重测序数据,相较于传统的SSR标记,其能够更全面地覆盖变异位点,避免了易于出错的SSR和连续SNP区域的问题。其次,基于高通量测序的MNP标记检测克服了凝胶电泳中SSR扩增长度不确定性和SNP标记微阵列杂交噪声的问题。此外,MNP位点开发时需通过二代测序进行多次的重复检测,确保了重现性和准确性。当具体物种的MNP标记位点数据库构建完成后,在实际操作上仅将待测样品DNA和混合MNP标记引物在1个PCR体系中进行1次扩增,并测序这些位点的序列即可。所以针对具体物种的MNP标记开发完成后,后续对该物种品种的检测,在实际操作中非常便捷,且鉴定结果稳定可靠。与基于全基因组重测序的SNP分析相比,多重PCR扩增结合MNP‑Seq方法通过对特定DNA片段进行高深度测序,大幅减少了测序和分析时间,同时降低了计算资源需求和成本,使得这种方法具备更高的效率和经济优越性。

MNP分子标记的开发包括样品DNA提取、全基因组重测序、变异位点检测和MNP分子标记的筛选。在变异位点检测和MNP分子标记筛选阶段,使用BWA或Bowtie将测序数据比对到参考基因组生成bam文件,利用samtools软件检测测序深度和比对率并筛选获得高质量的SNP位点,最后使用Python或Perl脚本以 100 ~150 bp 的长度在全基因组滑动检测 SNP 多态性丰富的DNA 序列作为候选 MNP 标记等。开发出MNP分子标记后,在应用中的主要步骤有样品DNA提取、MNP分子标记的PCR扩增、测序仪中MNP‑seq高通量测序、测序数据解读。数据的解读包括对测序仪输出的原始测序数据进行处理和分析,如使用Falco进行质量控制、fastp去除低质量序列和将序列比对到参考序列上。通过对比样品中的DNA序列与参考序列的差异,识别和鉴定存在的多态核苷酸多态性位点。最后,根据位点的特征和组合进行数据解读,以完成品种鉴定。

MNP分子标记在食用菌品种的精确鉴定中发挥了重要作用,可提高鉴定结果的准确性和可靠性。以香菇、金针菇和刺芹侧耳为例,研究结果显示MNP分子标记在以上食用菌品种鉴定中取得了显著成功。不仅为食用菌领域的遗传多样性研究提供了重要支持,也为相关产业的发展提供了有力的技术支持。

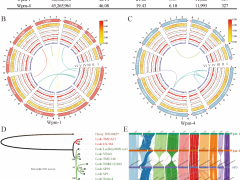

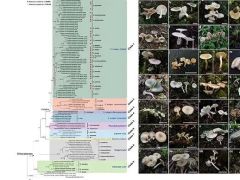

在香菇品种鉴定方面,Ling等基于植物品种的MNP标记研究方法的基础上进行了改进,以适应食用菌品种鉴定的实际需求,在188个香菇菌株基因组重测序数据的基础上,筛选出501个MNP标记位点。通过相关引物设计和对78份香菇商业品种[包括25个国家品种委员会认定的香菇商业栽培品种、7个通过地方审定(鉴定、备案)品种,以及具有代表性状、生物学特性和来自不同地域的栽培菌株]进行多重扩增、MNP‑Seq测序,构建了我国香菇品种的MNP标记位点数据库。检测结果显示,这些标记的位点检出率、重复率和准确率分别为94.4%,99.92%和99.96%,表明其标记效果良好。在此基础上进一步筛选出187个核心MNP标记位点,并利用240个菌株的核心位点序列构建高精度的系统发育图谱,计算不同谱系间和品种间遗传相似度(Genetic similarity,GS)。研究表明,所有供试栽培品种可以被区分为24个谱系,其中13个谱系的原始栽培品种来自日本,5个谱系来自中国,另有3个谱系来源不明。除唯一来自中国南方的栽培品种(香九)外,大多数香菇栽培品种原产于东北亚地区,且中国的香菇品种存在严重的同质化现象。该研究还划定了区分不同谱系和品种的GS标准:当GS值≤94%,为不同谱系的品种;GS值在94%~99.5%,可认为是同一谱系中不同的栽培品种;当GS值>99.5%时,则视为同一栽培品种。基于此,研究完善了香菇品种精准鉴定的快速流程,实现了简单的实验室操作(只需对待测样品1次DNA提取,1次多重PCR扩增,1次送样测序)后,即可通过MNP数据库比对完成待测样品的品种精准鉴定,实现精准快速鉴定香菇品种。该项研究首次将MNP标记技术应用于食用菌品种鉴定,构建了我国香菇商业品种的MNP位点标准数据库,为食用菌品种的有效识别、保护和管理提供了科技支持。

Liu等在金针菇品种鉴定方面取得了重要进展,利用金针菇的全基因组测序数据,筛选出179个MNP标记,并构建了包含这些标记的MNP序列库。随后通过多重PCR扩增和MNP‑Seq测序对筛选出的MNP标记进行了分析和验证。进一步筛选过程中,确定了69个具有较高的鉴别能力的核心MNP标记。基于这些核心MNP标记,构建了邻接法系统发育树,以探讨232个金针菇栽培品种和野生品系之间的亲缘关系。通过计算遗传相似度值,结果表明所有栽培品种均可被准确区分,并且栽培品种可被分成22个不同进化谱系。该方法的成功开发不仅对金针菇品种鉴定和进化研究具有重要的意义,还为进一步探索其遗传多样性和进化历史提供了有力证据。此外,吕志文等还建立了1套以MNP分子标记为基础的金针菇品种鉴别技术。

魏传正等将MNP分子标记成功运用于刺芹侧耳菌株的鉴定,利用32个刺芹侧耳菌株,通过二代测序和标记序列筛选,确定了179个MNP标记。32个菌株之间的遗传相似度为1.79%~99.60%。拮抗试验结果显示,遗传相似度高的菌株之间无拮抗现象,各菌株可能属于极近似品种或相同品种。研究表明,基于二代测序技术的MNP标记可用于刺芹侧耳菌株鉴别和遗传相似度分析,为菌株鉴定提供了有效工具。此外,Liu等构建了1种基于核心基因相关多核苷酸多态性(cgMNP)标记的双孢菇品种鉴别技术,进一步拓展了MNP标记在食用菌品种鉴定中的应用前景。以上研究成果在食用菌品种鉴定领域具有重要的推广和应用价值。随着进一步的研究和应用,MNP分子标记将为食用菌领域的科学发展和产业进步做出更大的贡献。

3. MNP标记在食用菌品种精准鉴定中的应用前景

MNP标记技术在植物品种鉴定方面已取得了明显成效,但在食用菌的品种鉴定中仍面临较大的挑战。这主要是因为植物的基因组显著大于真菌基因组,且食用菌品种间同质化严重,导致对食用菌品种的鉴定标准和精确程度要求更高。研究表明,在植物MNP分子标记的基础上进行优化改进,能够实现对食用菌品种的精准鉴定。

MNP标记法在食用菌品种鉴定领域有着广阔的应用前景,主要体现在以下几个方面:(1)全基因组数据分析,通过分析不同菌株/品种的全基因组数据,可以获得不同菌株之间的MNP标记差异,据此可以准确鉴定和区分不同的食用菌品种,对于品种保护、品种纯度检测和溯源具有重要意义。(2)优质特征筛选,MNP标记可以与特定的性状或优质特征相关联。通过关联分析,可以鉴定出与产量、抗病性、品质等相关的MNP标记,从而帮助选育出更好的食用菌品种。(3)种质资源评估,MNP标记可以用于评估食用菌种质资源的遗传多样性和遗传背景,有助于了解品种间的亲缘关系、遗传结构和遗传进化,为保护和合理利用种质资源提供依据。(4)数据库建设和资源共享,建立食用菌MNP标记数据库并促进数据共享,有助于整合不同研究团队的数据资源,提供更全面和准确的品种鉴定工具。

MNP标记可以在食用菌行业的多个方面提供技术支持。首先,通过MNP标记可实现品种的精准鉴定,为食用菌的种质资源保护和管理提供科学依据,也有助于创新品种的培育和推广。此外,在市场监管和品牌保护方面,通过MNP标记的品种鉴定,可以有效监管市场上的食用菌品种,减少假冒伪劣产品的流通。对于品牌厂商而言,保护自身品牌和产品的知识产权具有重要意义。如上海某食用菌工厂化栽培企业发现市场上有多家公司侵犯其专利权,大规模栽培并销售其专利产品,该企业提起诉讼后,要求侵权公司立即停止侵权行为、销毁库存并赔偿损失。该维权案件被业内称为“中国微生物知识产权第一案”,为食用菌产业树立了维权的榜样。此案的胜诉不仅为农业新品种的保护提供了示范,也为中国食用菌产业的健康发展指明了方向。

综上所述,MNP标记在食用菌品种精准鉴定中具有广泛的应用前景。随着产业标准化管理的推进和品种认证体系的逐步建立,以及分子生物学和基因组学技术的不断发展,MNP标记的应用前景将进一步拓展和深化。此外,食用菌DUS测试作为品种鉴定的常用方法,通过评估食用菌品种的形态特征、生长习性和产量等指标,确保了品种的独特性、一致性和稳定性。将MNP分子标记技术与DUS测试结合使用,可以更全面、准确地评估食用菌品种的特性,为科学种植、新品种选育及资源保护提供有力支持。

引用本文:刘飞,张明晢,曹槟,等.MNP分子标记在食用菌品种精准鉴定中的应用与前景分析[J].菌物研究,2025,23(3):247-253.

作者简介:刘飞,男,助理研究员,研究方向:大型真菌的生物信息学。

通讯作者:赵瑞琳,E-mail:zhaorl@im.ac.cn

基金信息:“十四五”国家重点研发计划项目(2022YFD1200605),现代农业产业技术体系北京市食用菌创新团队项目(BAIC03-01),河南省重点研发专项项目(221111110600)