“桑黄,作为锈革孔菌科、桑黄孔菌属(Sanghuangporous)的一员,其药用价值可追溯至两千多年前的《神农本草经》,历经《药性论》、《新修本草》至《本草纲目》等历代医典的记载,见证了其深厚的文化底蕴与卓越的药理功效。”湖北省农业科学院周洪英副研究员做了题为“桑黄挥发性风味物质研究”的报告分享。

特别是在日本广岛、长崎原子弹爆炸后,桑黄因其显著的抗肿瘤活性而备受瞩目,迅速在国际市场上占据一席之地,成为高价难求的珍稀药材。周洪英副研究员指出,面对野生资源日益枯竭的严峻形势,我国积极探索桑黄的人工栽培技术。从东北到江浙,再到湖北的宜昌、十堰、襄阳等地,桑黄的人工栽培已初具规模,尤其是瓦尼桑黄和粗毛纤孔菌已实现规模化人工栽培,是市场上主要的桑黄品种。

在此背景下,桑黄产品的多样化开发成为推动产业发展的重要途径。桑黄粉、桑黄茶、桑黄酒、桑黄咖啡等创新产品的涌现,不仅丰富了消费者的选择,也进一步拓宽了桑黄的市场应用空间。而产品的风味作为直接影响消费者接受度的关键因素,其研究显得尤为重要。

令人振奋的是,尽管过去对桑黄风味物质的研究多集中于发酵液及发酵菌丝层面,但如今,科学家们正将目光投向桑黄子实体这一核心部分,致力于揭开其挥发性风味物质的神秘面纱。这一研究方向的开拓,不仅有望为桑黄产品带来更加独特而诱人的感官体验,更将促进桑黄产业在品质提升与市场拓展上的双重飞跃。

为了进一步规范桑黄产业的发展,湖北省已率先颁布了我国首个桑黄药材地方标准《桑黄》及《桑黄生产技术规程》系列地标,为桑黄的种植、加工及市场流通提供了科学指导。

周洪英副研究员特别指出,风味物质是食品中的重要感官指标之一,桑黄产品有桑黄粉、桑黄茶、桑黄酒、桑黄咖啡等,产品的风味影响产品被接受度,进一步影响桑黄产业效益。而目前对桑黄风味物质的研究仍较为有限,尽管已有针对桑黄发酵液、液态发酵菌丝及固态发酵菌丝的风味物质检测,但关于桑黄子实体风味物质的研究尚属空白。

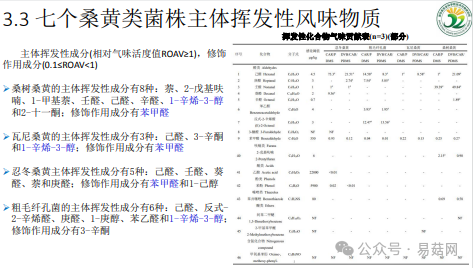

随后,周洪英副研究员还详细分享了对七个桑黄类菌株挥发性风味物质组成的研究分析,并深入分析了培养时间对挥发性风味物质的影响。

更多报告内容可上食用菌在线学习平台蘑菇通观看。蘑菇通网址:https://www.mogutong.com/

或打开蘑菇通公众号—全部课程—观看课程