真菌的二态性(dimorphism),即在酵母样形态与菌丝形态之间灵活转换的能力,是一种重要的适应性策略,使真菌能够在多变的生态环境中生存与繁衍。这种形态可塑性在许多真菌病原体中尤为显著,酵母型向菌丝型的转变常与毒力、致病性以及生命周期的关键阶段密切相关。

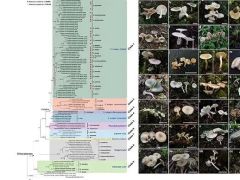

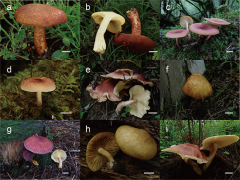

金耳被誉为菌中“燕窝”、“真菌皇后”,因其营养丰富和药用价值而备受关注,其栽培规模不断扩大。金耳有着独特的“寄生性”,其子实体的形成依赖于金耳菌(Naematelia sinensis)与毛韧革菌(Stereum hirsutum)的互作。酵母型向菌丝型的转变是金耳菌完成寄生和有性生殖的关键环节,但在纯培养条件下,金耳菌保持酵母状态,难以诱导菌丝化,成为限制两菌互作、子实体形成以及杂交育种研究的核心瓶颈。

近日,中国科学院微生物研究所董彩虹研究团队在 Microbiological Research 发表题为《Pheromone MAPK pathway regulates the yeast-to-hypha transition in the parasitic mushroom Naematelia sinensis in a cell fusion–independent manner》的最新研究成果。该研究揭示了金耳菌的酵母—菌丝转变不依赖细胞融合,且由信息素MAPK通路主导。这一发现不仅刷新了人们对真菌发育与信号调控的认知,也为金耳的人工栽培与发育调控提供了新的科学依据。

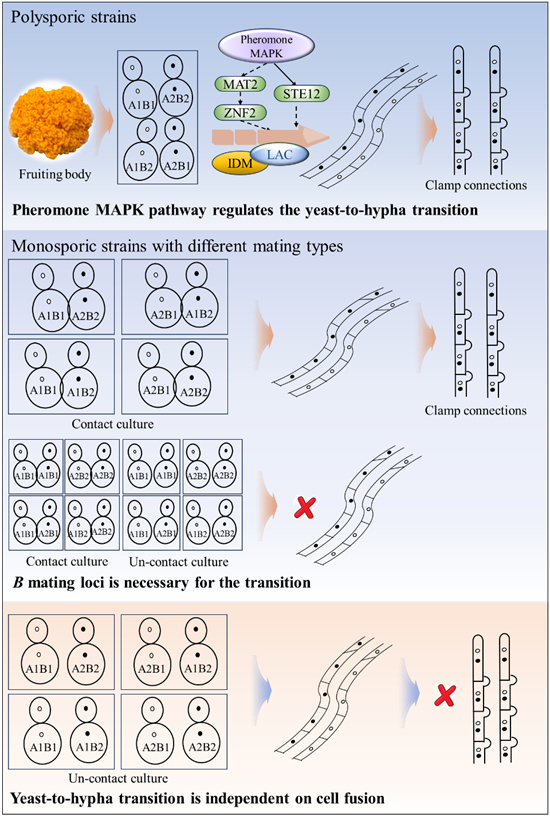

研究团队通过系统筛选培养条件,发现利用金耳栽培废料制备的诱导培养基(IDM)可有效诱导酵母状细胞向菌丝转变,且乳糖(lactose)具有显著的促进作用。更令人惊讶的是,金耳菌的菌丝化并不依赖细胞融合,不同交配型的菌株即使不直接接触,也能通过某种可扩散的“化学信号”实现形态变化。这意味着金耳菌可能通过分泌性信息素实现远距离的“细胞交流”,从而启动菌丝发育。

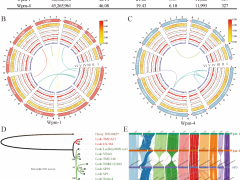

通过全基因组重测序与转录组分析,团队发现金耳菌在形态转变过程中,信息素MAPK信号通路被显著激活。该通路在真菌中相当于“信号中枢”,负责感知外界刺激并指挥细胞的生长、分化与发育。金耳菌中多个核心信号基因(如 STE3, STE7, FUS3/KSS1, STE12 等)在酵母向菌丝转变阶段显著上调,表明该通路是驱动形态切换的关键动力。同时研究发现乳糖在这一过程中可能不仅是碳源,更可能作为一种 “信号分子”参与调控发育,为探索真菌中碳源感知与形态信号交互提供了新的思路。

该研究系统揭示了金耳菌二态生长的分子基础,不仅拓展了对真菌二态性与发育信号的理解,也为金耳的人工栽培优化、子实体形成调控及高效育种体系建立提供了新的理论依据。

论文第一作者为杨莹,该研究获得国家自然科学基金资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.micres.2025.128374