肿瘤作为一种严重威胁人类健康的重大疾病,其发病率和死亡率呈逐年上升趋势。目前临床上主要采用手术、放疗和化疗等传统治疗方法,虽然这些方法具有一定的治疗效果,但普遍存在毒副作用大、易产生耐药性等问题。因此,寻找和开发安全有效的天然抗肿瘤药物具有重要意义。食用菌作为一类重要的药食同源物质,具有显著的抗肿瘤活性和较低的毒副作用,在肿瘤防治领域展现出独特优势。食用菌中含有多糖、核苷类物质、凝集素、萜类化合物及麦角甾醇等多种生物活性成分,这些物质可通过多靶点、多层次的作用机制发挥抗肿瘤效果。深入研究食用菌抗肿瘤的作用机制,不仅有助于阐明其抗肿瘤的分子基础,也为开发新型抗肿瘤药物提供重要的理论依据。此外,随着肿瘤免疫治疗的快速发展,食用菌在免疫调节、改善肿瘤微环境等方面的作用机制研究也日益受到关注,为其在肿瘤综合治疗中的应用开辟了新的思路。

1、食用菌多糖的抗肿瘤活性研究

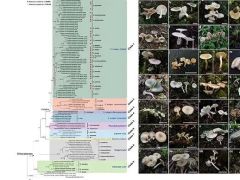

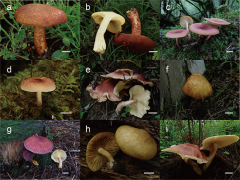

食用菌多糖是食用菌中最主要的生物活性成分之一,具有显著的抗肿瘤活性。周明等通过分析比较不同食用菌多糖的抗肿瘤活性发现,巴西蘑菇和灰树花的多糖在抗肿瘤活性及生产适用性方面均优于其他品种。彭娟娟等对灰树花、灵芝、香菇等10种食用菌粗多糖的抑制乳腺癌活性进行评价,结果显示灰树花、灰肉红菇、灵芝孢子粉、芬娜金针菇、香菇、蛹虫草粗多糖能显著抑制乳腺癌肿瘤的生长。其中,灰树花多糖虽然未表现出浓度依赖性,但展现出显著的抑瘤效果,这一特性值得深入研究;而灰肉红菇多糖则呈现出明显的浓度依赖性抑瘤作用。赵雪亮通过研究蒙古白丽蘑固体发酵产物的抗肿瘤活性发现,其不同极性提取物均具有不同程度的抑制肿瘤活性,其中石油醚提取物的抗肿瘤活性最强,其次是多糖提取物。这些研究成果为食用菌多糖抗肿瘤活性提供了重要的实验依据。

2、食用菌核苷类成分的抗肿瘤特性

核苷类成分作为生物细胞维持生命活动的基本物质,在食用菌中广泛存在并具有重要的抗肿瘤活性。平志豪通过对25种常见食用菌中核苷类成分的系统分析发现,腺苷、尿苷和鸟苷是食用菌中最常见且含量最高的核苷类成分。研究表明,伞菌目口蘑科的香菇、榆黄菇、姬松茸等食用菌的核苷类成分含量和指纹图谱相似度较高,含量范围在4.31—12.84mg/g;蛹虫草、灰树花、羊肚菌和滑子菇的核苷类成分含量较高,分别为12.97mg/g、11.66mg/g、9.55mg/g 和 8.90mg/g。相比之下,灵芝属、银耳属和木耳属的核苷类成分含量普遍较低。姜伊悦的研究进一步表明,在六种食用菌中,美味牛肝菌的腺苷含量最高,达到 1.115mg/g,这为筛选和开发具有抗肿瘤活性的食用菌提供了新的思路。这些核苷类成分的含量差异不仅反映了不同食用菌的特征,也为其抗肿瘤活性的研究提供了重要参考。

[1]胡佳晨.食用菌抗肿瘤机制研究进展[J].营养保健, 76-78.