吉林农业大学李玉院士带领团队始终坚守菌物分类及系统学研究,研究范畴涵盖森林中的大型真菌、植物上的病原真菌到土壤里的网柄细胞状黏菌(又名社会变形虫),研究成果取得系列突破进展,为菌物学科绘制精准“地图”,发现、保护和挖掘着菌物的资源,为人类坚守着最大未被认知的“宝库”。在类脐菇科、小鳞伞属、泌孔牛肝菌属、黄肉牛肝菌属、白粉菌及网柄细胞状黏菌等实现系统性突破,推动我国菌物分类及系统学研究跻身国际前沿。团队的多项研究成果获国家自然科学基金等项目资助,不仅彰显了菌物学基础研究的深远价值,更揭示了生物和菌物物种演化的奥秘,为生态保护和植物病害防控提供了关键支撑。

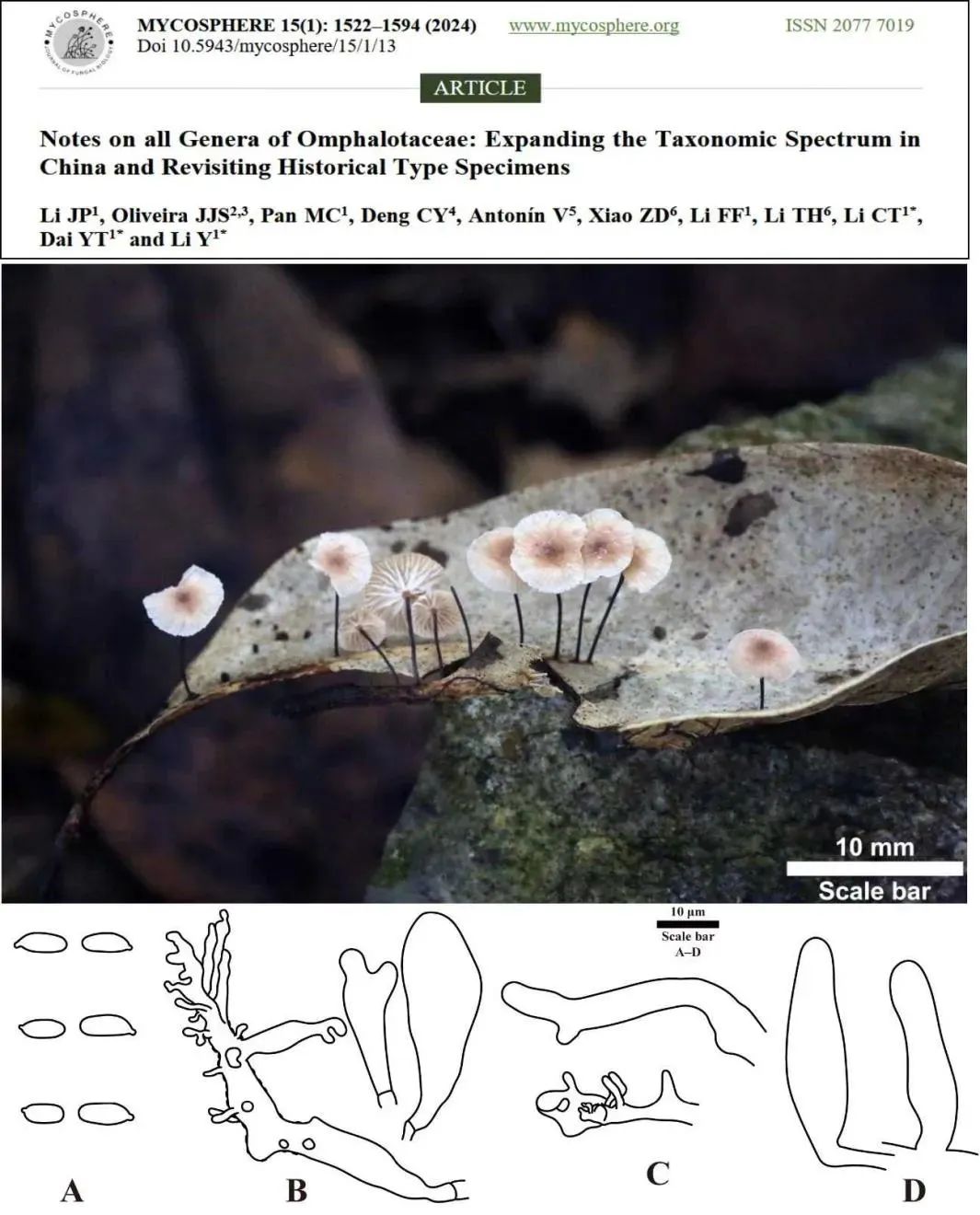

一、类脐菇科“家族谱系”寻根:以先驱之名点亮“新星”

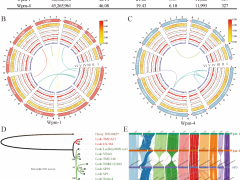

分类学不仅是物种“新大陆”的发现,更是对生命演化的解码。2024年9月4日以“Notes on all Genera of Omphalotaceae: Expanding the Taxonomic Spectrum in China and Revisiting Historical Type Specimens”为题在菌物学期刊Mycosphere(中科院一区TOP)发表研究论文,通过形态学和分子系统发育研究建立1个新属,发现了15个新种,并提出了9个新组合。其中“周氏裸柄伞”以菌物学先驱周宗璜先生命名,用以致敬周宗璜先生的菌物科学家精神;将“逆型裸脚伞”独立为“派氏菇属”,彻底解决了裸脚伞属的多系群问题,为类脐菇科的系统进化研究开辟了新纪元。2021级博士研究生李骥鹏为第一作者,李长田教授、李玉院士和代月婷为共同通讯作者。

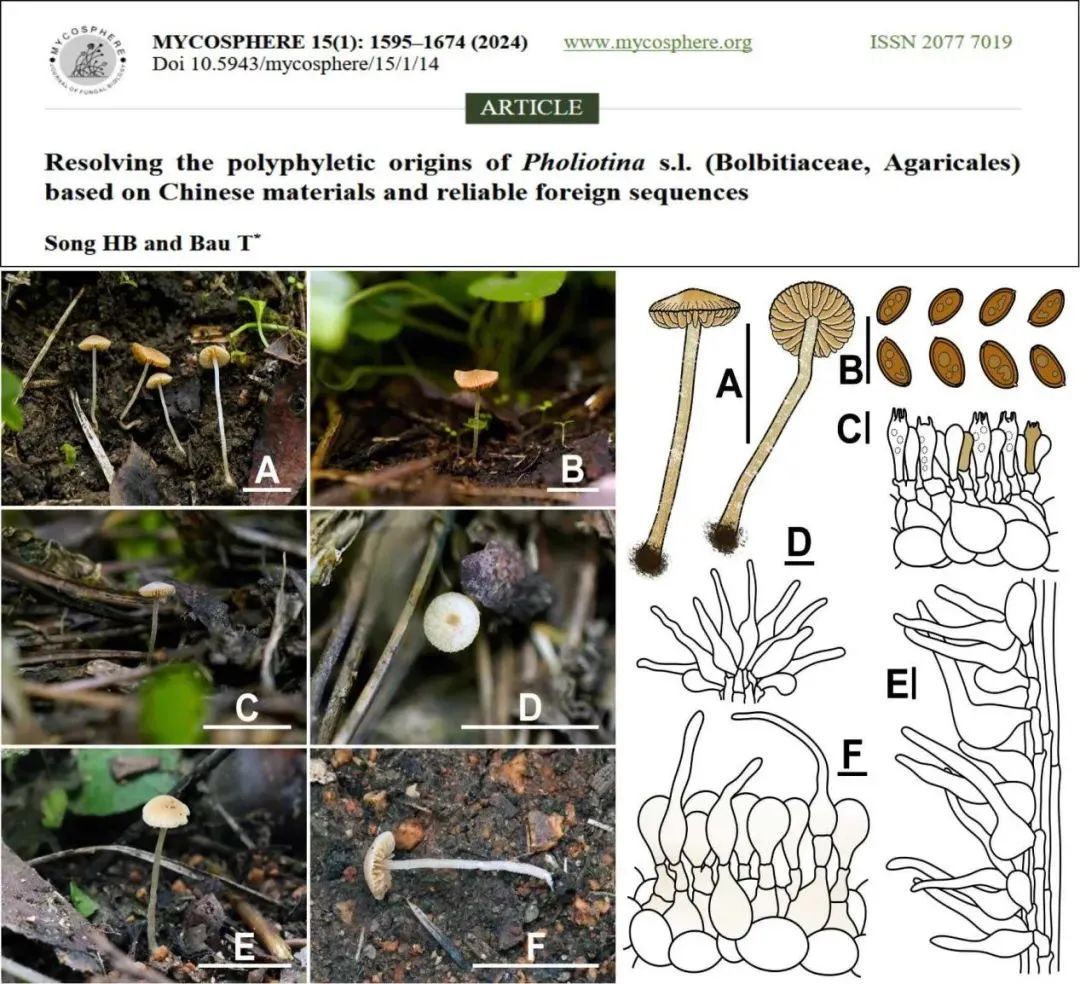

二、小鳞伞属“分家记”:30个新分类群的“震撼登场”

破解真菌分类学难题,小鳞伞属家族迎来全新重构。2024年9月5日以“Resolving the polyphyletic origins of Pholiotina s.l. (Bolbitiaceae, Agaricales) based on Chinese materials and reliable foreign sequences”为题在菌物学期刊Mycosphere(中科院一区TOP)发表研究论文,将广义小鳞伞属拆分为3个独立分支,建立2个新属,发现17个新物种、11个新组合和2个中国新记录。并编制了中国粪伞科Bolbitiaceae中各属、各组和各物种的检索表,提供了17个新物种和2个新记录种的描述和线条图。该研究为小鳞伞属家族“修订家谱”。2021级博士研究生宋寒冰为第一作者,图力古尔教授为通讯作者。

此外,课题组否认以往以菌盖表皮是否具有硬囊体或菌盖表面是否具沟纹作为分组依据,首次提出了符合单系性分组的近地伞属Parasola(小脆柄菇科)属下划分依据,揭示真菌菌盖褶纹的形成机制和鬼伞类真菌菌盖形态变化的适应性策略。梳理“白假小鬼伞(Coprinellus disseminatus)”复合群,发表隐形种。对雪白拟鬼伞Coprinopsis nivea及其近缘类群开展研究,发现了反刍动物与单胃动物所形成粪便与粪生菌物之间的秘密。

三、牛肝菌类群研究领域再获新进展

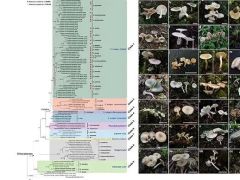

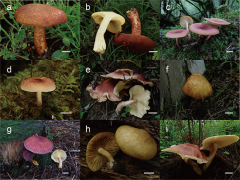

整合形态学、系统发育学与生物地理学多学科方法,2024年7月2日以 “Polyphasic taxonomy clarifies the relationships between Butyriboletus and Exsudoporus, and new taxa and reports of Boletaceae from China”为题在菌物学期刊Mycosphere(中科院一区TOP)发表论文,深入探讨了泌孔牛肝菌属Exsudoporus与黄肉牛肝菌属Butyriboletus的系统发育关系,将黄肉牛肝菌属重新划分为三个组,共发表 16 个新分类群。揭示“长距离扩散” 是塑造该属现有地理分布格局的主要因素,而异域物种形成则是其物种分化的核心动力。文章厘清了牛肝菌关键类群的系统演化关系,更通过多维度证据完善了类群分类体系,为理解真菌的生物地理学格局与物种分化机制提供了重要参考。我校与沈阳农业大学联合培养的2019级博士研究生汪阳(吉林农业大学为第一署名单位)为第一作者,张波教授和李玉院士为共同通讯作者。

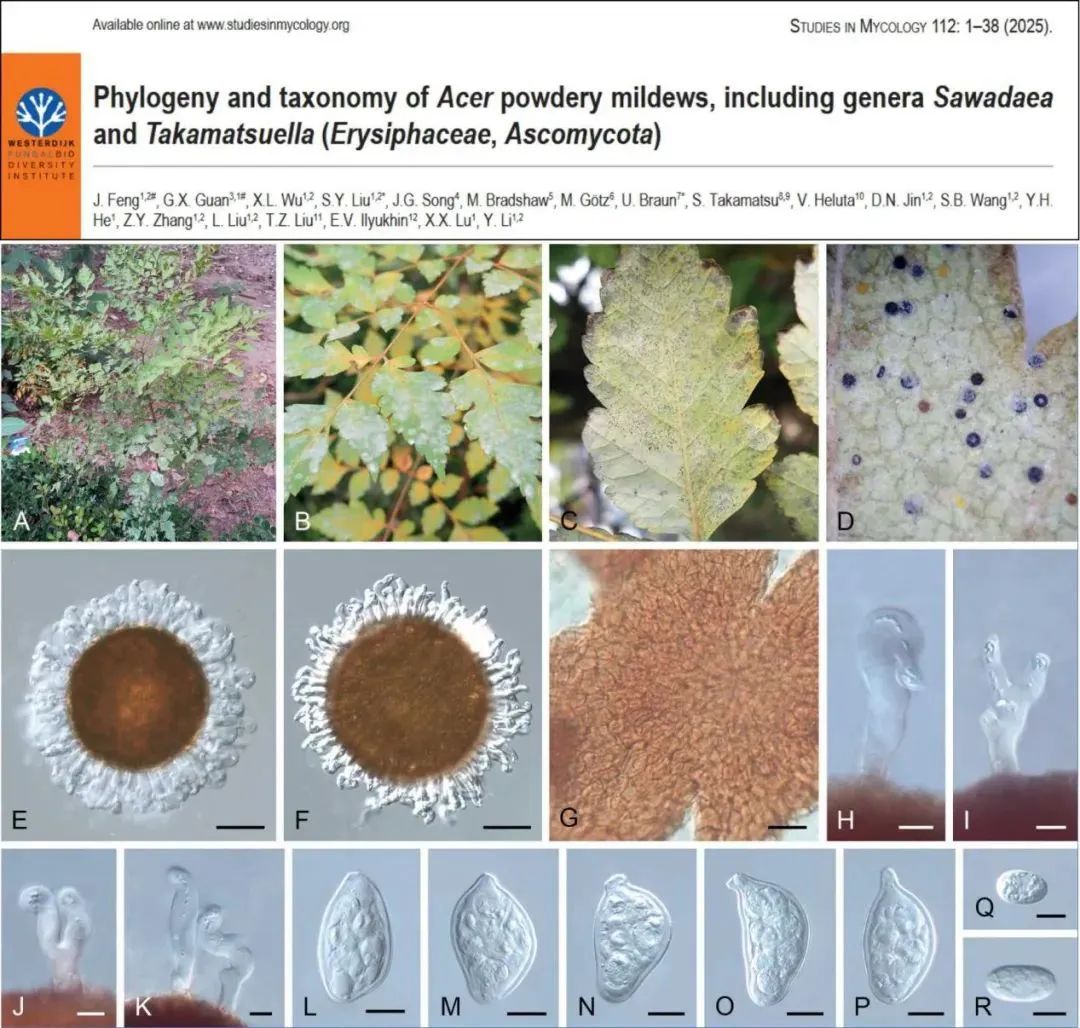

四、白粉菌分类新突破:为槭树“把脉”

当真菌“跨界”感染不同植物时,人类该如何解释生态链的微妙变化呢?2025年4月25日以“Phylogeny and taxonomy of Acer powdery mildews, including genera Sawadaea and Takamatsuella (Erysiphaceae, Ascomycota)”为题在菌物学期刊Studies in Mycology(中科院一区TOP)发表研究论文,澄清了困扰学界多年的槭属植物白粉菌分类争议。明确侵染槭属的叉钩丝壳属Sawadaea有13个种2个变型,其中新发现3个新种。澄清了图拉斯叉钩丝壳S. tulasnei仅分布于欧洲和美洲,以往分布于亚洲的记录无效。同时证实叉钩丝壳属白粉菌的跨科寄主扩张现象;建立全球首个叉钩丝壳属与高松氏菌属的分子系统学框架,并将“formae(变型)”的分类学概念应用到白粉菌的分类研究中。为全球林木病害防控提供了“精准靶向”的科学依据。2019级博士研究生冯静为第一作者,已毕业博士研究生管观秀为共同第一作者,刘淑艳教授和德国马丁·路德大学Uwe Braun教授为共同通讯作者。

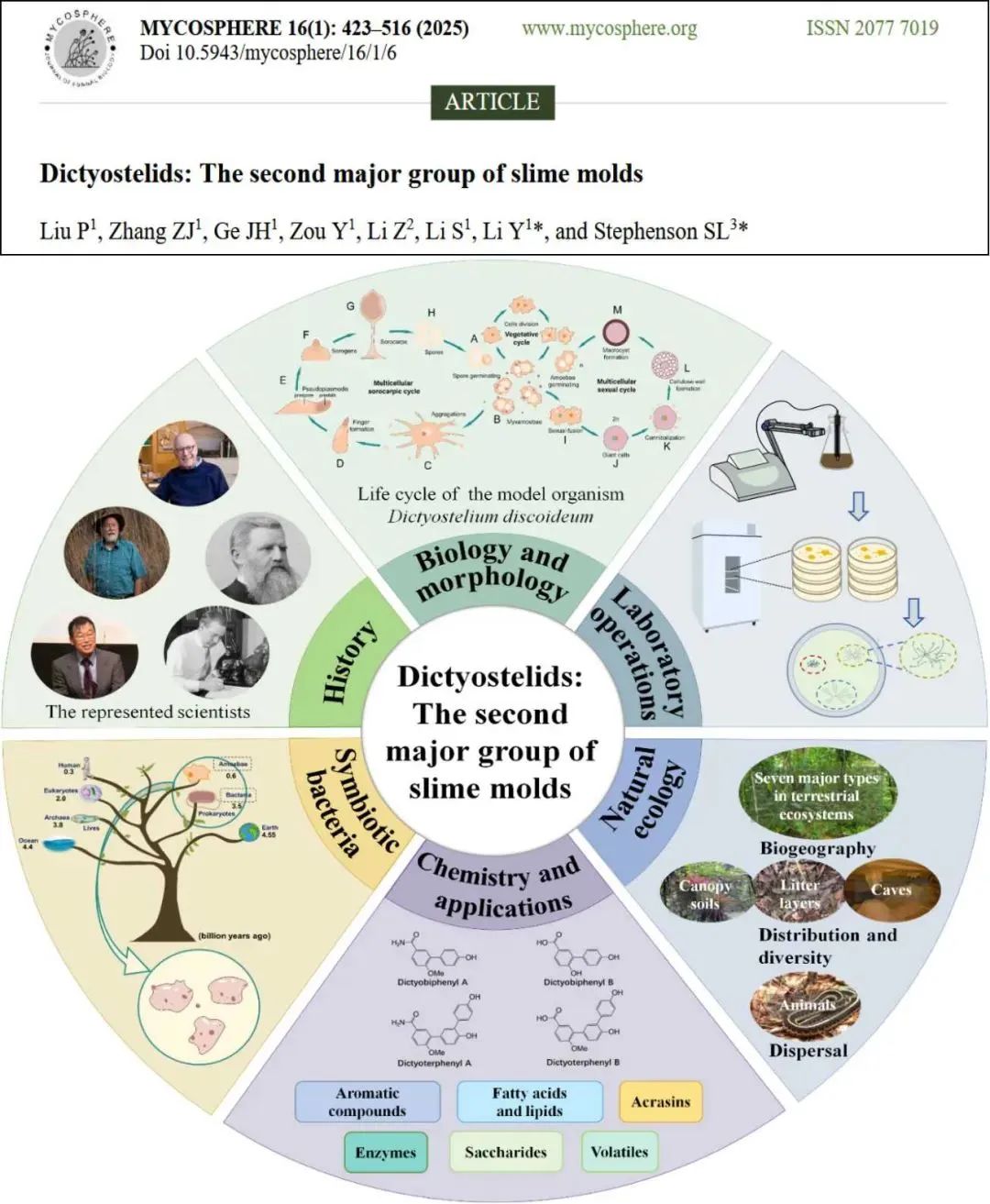

五、网柄细胞状黏菌:被忽视的“生态工程师”

既不是真菌也不是动物,兼具单细胞与多细胞生命形态且能吞噬细菌——神秘的网柄细胞状黏菌究竟蕴藏着多少生命奥秘?2025年4月25日以“Dictyostelids: The second major group of slime molds”为题在菌物学期刊Mycosphere(中科院一区TOP)发表综述论文,完整的梳理了自1869年发现首个物种毛霉状网柄菌以来的参考文献,系统阐明网柄细胞状黏菌的研究历史、生物学特性、形态分类学特征、系统发育关系、生态学特征、分离培养技术、传播规律、生物地理模式、生物活性产物及其共生细菌资源,深入探讨网柄细胞状黏菌的全球分布与应用潜力,揭示其对自然生境的适应机制。论文深化了对网柄细胞状黏菌关键研究进展的理解,建立其完整的知识体系及多维度的研究框架。刘朴教授为第一作者,李玉院士和美国著名黏菌学家、阿肯色大学Steven L. Stephenson教授为共同通讯作者。

吉林农业大学作为我国菌物分类及系统学研究的重要基地,近两年,相继在国际著名期刊IMA Fungus、Mycology、Journal of Fungi上发表相关论文20余篇。未来,团队将继续深化和发展这一特色研究领域,培养高素质菌物分类学专业人才,通过多维度的发展策略,为菌物多样性保护和资源开发利用做出更大贡献。